提到用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì),我們總習(xí)慣把目光放在 “順利場(chǎng)景”:注冊(cè)一步到位、支付秒級(jí)完成、信息提交一次通過(guò)。可現(xiàn)實(shí)里,用戶手滑點(diǎn)錯(cuò)按鈕、輸錯(cuò)手機(jī)號(hào)、誤刪重要文件的情況從未消失,系統(tǒng)加載失敗、網(wǎng)絡(luò)斷連的意外也時(shí)常發(fā)生。這些被忽略的 “出錯(cuò)時(shí)刻”,才是決定用戶留不留下來(lái)的關(guān)鍵 —— 處理不好,用戶會(huì)帶著焦慮離開;處理得好,反而能成為建立信任的加分項(xiàng)。

要化解錯(cuò)誤帶來(lái)的負(fù)面影響,核心在于 “提前攔、及時(shí)救”:既要用設(shè)計(jì)提前預(yù)防錯(cuò)誤發(fā)生,也要在錯(cuò)誤出現(xiàn)時(shí)幫用戶輕松補(bǔ)救。而這背后,藏著很多看似微小卻極具力量的設(shè)計(jì)邏輯。

在指責(zé)用戶 “操作不當(dāng)” 前,我們得先明白:絕大多數(shù)錯(cuò)誤,都不是用戶的問(wèn)題,而是設(shè)計(jì)沒(méi)跟上需求。從用戶行為邏輯來(lái)看,錯(cuò)誤主要分兩類,背后的原因也大不相同。

一類是 “失誤”:目標(biāo)對(duì)了,動(dòng)作錯(cuò)了。比如想點(diǎn)擊 “確認(rèn)訂單”,卻誤觸了旁邊的 “取消” 按鈕;輸入手機(jī)號(hào)時(shí)因?yàn)橹鄙佥斄艘晃弧_@種錯(cuò)誤多發(fā)生在 “執(zhí)行階段”,往往是界面按鈕太近、輸入框沒(méi)提示、用戶分心導(dǎo)致的 —— 就像手機(jī)打車時(shí),彈窗里 “取消行程” 和 “再等等” 按鈕顏色一樣,手滑點(diǎn)錯(cuò)后發(fā)現(xiàn)要重新排隊(duì),用戶難免煩躁。

另一類是 “錯(cuò)誤”:從一開始就理解錯(cuò)了。比如看到界面上最顯眼的 “立即解鎖” 按鈕,以為是免費(fèi)試用,點(diǎn)擊后才發(fā)現(xiàn)要扣費(fèi);填表單時(shí)沒(méi)看到 “身份證有效期需在 6 個(gè)月以上” 的提示,提交后才被告知失敗。這類錯(cuò)誤出在 “規(guī)劃階段”,根源是界面信息混亂、層級(jí)不清晰,甚至用誘導(dǎo)性設(shè)計(jì)讓用戶誤解。

而不管是哪種錯(cuò)誤,都會(huì)觸發(fā)用戶的負(fù)面情緒:擔(dān)心 “刪錯(cuò)的文件找不回來(lái)”(恐懼)、覺得 “我怎么連這個(gè)都不會(huì)用”(自責(zé))、面對(duì)錯(cuò)誤提示不知道下一步該做(無(wú)助)。最可怕的是 “自責(zé)”—— 當(dāng)用戶把錯(cuò)誤歸咎于自己,壓力會(huì)越來(lái)越大,最后干脆關(guān)掉 APP,再也不回來(lái)。

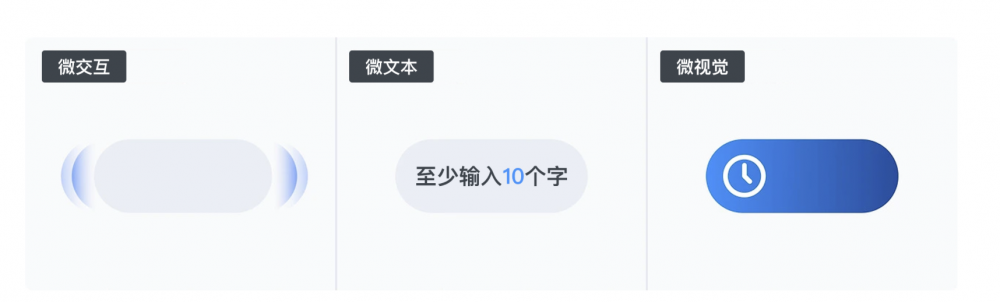

好的設(shè)計(jì),會(huì)在錯(cuò)誤出現(xiàn)前就攔住它。比起事后補(bǔ)救,提前預(yù)防更能減少用戶的焦慮。這 6 個(gè)實(shí)用技巧,能幫產(chǎn)品從源頭降低出錯(cuò)概率。

對(duì)可能造成嚴(yán)重后果的操作,與其讓用戶 “自己注意”,不如用設(shè)計(jì)直接堵上漏洞。比如訂機(jī)票時(shí),若用戶只選了 “去程” 卻沒(méi)選 “返程”,“提交訂單” 按鈕會(huì)保持置灰,同時(shí)提示 “請(qǐng)選擇返程日期”;輸入密碼時(shí),若沒(méi)達(dá)到 “8 位 + 大小寫 + 特殊字符” 的要求,輸入框會(huì)實(shí)時(shí)標(biāo)紅,避免用戶填完所有信息后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。

這種 “限制” 不是剝奪用戶自由,而是幫用戶規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。就像銀行 APP 轉(zhuǎn)賬時(shí),輸入收款人賬號(hào)后會(huì)自動(dòng)校驗(yàn) “賬號(hào)格式是否正確”,若少輸一位數(shù)字,會(huì)立刻提示 “請(qǐng)檢查賬號(hào)長(zhǎng)度”,避免因手滑轉(zhuǎn)錯(cuò)人。

用戶記不住所有信息,設(shè)計(jì)就要成為 “備忘錄”。比如在外賣 APP 輸入收貨地址時(shí),輸入 “五場(chǎng)” 會(huì)自動(dòng)補(bǔ)全 “五角場(chǎng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”,并列出附近的地鐵站、小區(qū)、商場(chǎng)供選擇,還會(huì)高亮顯示搜索關(guān)鍵詞;輸入手機(jī)號(hào)時(shí),自動(dòng)補(bǔ)全區(qū)號(hào)、用空格分隔 “138 1234 5678” 的格式,減少輸錯(cuò)概率。

甚至可以加入 “糾錯(cuò)功能”:比如用戶在搜索框輸入 “百果圓”,系統(tǒng)會(huì)提示 “您是不是想找‘百果園’?”;寫郵件時(shí)誤把 “@

qq.com” 寫成 “@qq.cmo”,會(huì)自動(dòng)標(biāo)注 “郵箱格式有誤,是否修正為 @

qq.com?”—— 這些小細(xì)節(jié),能讓用戶輸入更順暢,也減少了因 “記不清、輸錯(cuò)字” 導(dǎo)致的錯(cuò)誤。

對(duì)于重復(fù)操作,默認(rèn)選項(xiàng)能幫用戶省時(shí)間,但前提是 “不誘導(dǎo)錯(cuò)誤”。比如外賣 APP 會(huì)把用戶常用的 “家里地址” 設(shè)為默認(rèn)收貨地址,旁邊標(biāo)注 “默認(rèn)” 標(biāo)識(shí);訂酒店時(shí),默認(rèn) “1 位成人、無(wú)兒童”,符合大多數(shù)用戶的基礎(chǔ)需求。

但關(guān)鍵在于 “可修改”:若用戶默認(rèn)地址超出餐廳配送范圍,購(gòu)物車會(huì)提示 “當(dāng)前地址不支持配送,是否切換至公司地址?”;若用戶訂酒店時(shí)帶了孩子,默認(rèn)的 “無(wú)兒童” 選項(xiàng)可以一鍵修改,且修改后會(huì)實(shí)時(shí)更新 “房?jī)r(jià)是否包含兒童早餐”—— 默認(rèn)選項(xiàng)是 “便利”,不是 “強(qiáng)制”,給用戶檢查和調(diào)整的空間,才能避免 “默認(rèn)錯(cuò)了卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)” 的問(wèn)題。

誰(shuí)都有過(guò) “填了一半表單,不小心退出后全沒(méi)了” 的崩潰經(jīng)歷。所以多步驟操作(比如注冊(cè)、填簡(jiǎn)歷、寫文章)一定要加 “內(nèi)容暫存” 功能:編輯公眾號(hào)文章時(shí),每輸入 10 秒自動(dòng)保存草稿,退出后再進(jìn)入,之前寫的內(nèi)容還在;填求職簡(jiǎn)歷時(shí),即使關(guān)掉頁(yè)面,已填寫的 “教育經(jīng)歷”“工作經(jīng)驗(yàn)” 也不會(huì)消失,下次打開可以繼續(xù)填。

甚至可以更貼心:比如用戶填表單時(shí)突然斷網(wǎng),重新聯(lián)網(wǎng)后會(huì)提示 “已恢復(fù)之前填寫的內(nèi)容,是否繼續(xù)?”;發(fā)布朋友圈時(shí)誤觸返回鍵,會(huì)彈出 “內(nèi)容未發(fā)布,是否保存為草稿?”—— 不讓用戶 “白忙活”,就是在減少 “因中途退出導(dǎo)致的重復(fù)勞動(dòng)”,也降低了用戶放棄操作的概率。

面對(duì)需要多次確認(rèn)的流程(比如訂酒店、選機(jī)票),用戶很容易忘記自己之前選了什么。這時(shí)候,把已選信息 “固定在界面頂部” 就很重要:比如在 Airbnb 找房源時(shí),頁(yè)面頂部會(huì)一直顯示 “入住 10 月 1 日 - 5 日、1 位客人、整套房屋”,不管用戶往下滑看多少房源,都能隨時(shí)確認(rèn) “自己選的條件對(duì)不對(duì)”;買機(jī)票時(shí),頂部固定顯示 “去程北京→上海、10 月 1 日、經(jīng)濟(jì)艙”,避免用戶看了很多航班后,忘記自己最初的選擇。

這種設(shè)計(jì),本質(zhì)是 “幫用戶減負(fù)”—— 不用靠記憶回想 “我剛才選了哪天”,隨時(shí)能看、隨時(shí)能改,自然減少了 “選完才發(fā)現(xiàn)日期錯(cuò)了” 的錯(cuò)誤。

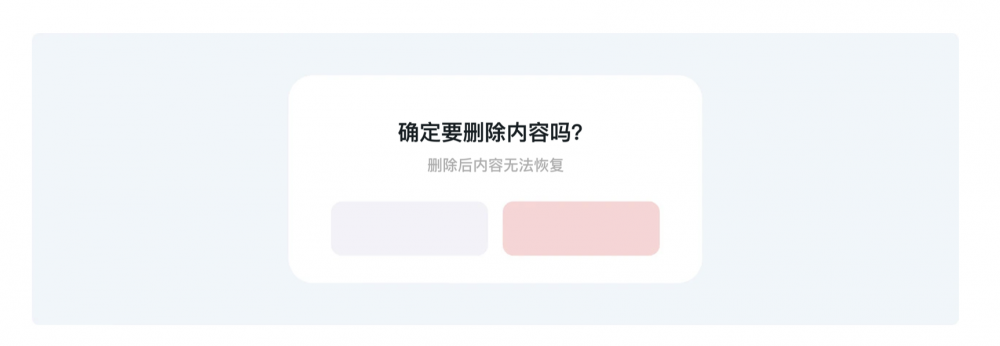

刪除文件、注銷賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬這類 “一旦錯(cuò)了就無(wú)法挽回” 的操作,必須加 “二次確認(rèn)”,而且要 “說(shuō)清后果”。比如刪除手機(jī)相冊(cè)時(shí),會(huì)彈出 “確定要?jiǎng)h除這 5 張照片嗎?刪除后將無(wú)法恢復(fù)”;注銷賬號(hào)時(shí),會(huì)分步驟提示 “注銷后所有數(shù)據(jù)(訂單、收藏、積分)將永久刪除,且 7 天內(nèi)無(wú)法重新注冊(cè),是否繼續(xù)?”。

但要注意 “不濫用確認(rèn)彈窗”:如果只是 “退出登錄”,沒(méi)必要彈 “確定要退出嗎?”;如果只是 “取消收藏”,也不用二次確認(rèn) —— 頻繁的彈窗會(huì)讓用戶 “習(xí)慣性點(diǎn)確定”,反而增加出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。只在 “不可逆、影響大” 的操作中用二次確認(rèn),才能真正起到 “提醒作用”。

再完善的預(yù)防設(shè)計(jì),也沒(méi)法完全杜絕錯(cuò)誤。這時(shí)候,“如何幫用戶從錯(cuò)誤中恢復(fù)” 就成了關(guān)鍵。4 個(gè)補(bǔ)救技巧,能讓用戶在出錯(cuò)后不焦慮,甚至覺得 “這個(gè)產(chǎn)品很貼心”。

“撤銷” 是最能給用戶安全感的功能之一:刪錯(cuò)了文件,點(diǎn) “撤銷刪除” 就能恢復(fù);發(fā)錯(cuò)了微信消息,2 分鐘內(nèi)可以撤回;在設(shè)計(jì)軟件里誤刪了圖層,按 “Ctrl+Z” 就能找回。

甚至可以更靈活:比如在花瓣網(wǎng)采集圖片時(shí),點(diǎn)擊 “采集” 后會(huì)彈出 “已采集,是否撤銷?”;在 Excel 里刪除一行數(shù)據(jù)后,頂部會(huì)提示 “已刪除,點(diǎn)擊恢復(fù)”——“能撤銷” 意味著 “不用怕犯錯(cuò)”,用戶會(huì)更敢嘗試操作,也減少了 “錯(cuò)了就慌” 的焦慮。

最讓用戶崩潰的,不是出錯(cuò),而是 “不知道為什么出錯(cuò)”。比如登錄失敗時(shí),別只說(shuō) “登錄出錯(cuò),請(qǐng)重試”,要具體到 “密碼錯(cuò)誤,已連續(xù)輸錯(cuò) 2 次,再錯(cuò) 3 次賬號(hào)將鎖定,可點(diǎn)擊找回密碼”;填身份證時(shí),別只說(shuō) “格式有誤”,要提示 “身份證有效期需在 6 個(gè)月以上,當(dāng)前填寫的有效期已過(guò)期”。

錯(cuò)誤提示要滿足 3 個(gè)要求:① 明確 “哪里錯(cuò)了”(密碼錯(cuò)、身份證過(guò)期);② 說(shuō)明 “后果是什么”(再錯(cuò) 3 次鎖賬號(hào));③ 告訴用戶 “怎么改”(點(diǎn)擊找回密碼、更新身份證信息)—— 清晰的提示,能幫用戶快速定位問(wèn)題,不用在 “猜錯(cuò)誤原因” 上浪費(fèi)時(shí)間。

出錯(cuò)后,用戶最需要的是 “明確的指引”。比如訪問(wèn)頁(yè)面時(shí)出現(xiàn) 404 錯(cuò)誤,別只顯示 “頁(yè)面不存在”,要加 “返回首頁(yè)”“聯(lián)系客服” 按鈕,讓用戶知道 “接下來(lái)該點(diǎn)哪里”;網(wǎng)絡(luò)斷連時(shí),除了提示 “未連接互聯(lián)網(wǎng)”,還要給出 “檢查 Wi-Fi”“切換數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)” 的步驟,甚至提供 “一鍵刷新” 按鈕。

更貼心的設(shè)計(jì):比如 Face ID 連續(xù)識(shí)別失敗后,系統(tǒng)會(huì)提示 “面容 ID 已鎖定,請(qǐng)輸入密碼解鎖”,并直接彈出密碼輸入框;支付時(shí)余額不足,會(huì)提示 “余額不足,是否使用微信支付?”,并一鍵跳轉(zhuǎn)微信支付頁(yè)面 —— 不讓用戶 “卡在錯(cuò)誤頁(yè)面不知所措”,就是在幫用戶快速回到正確的流程里。

錯(cuò)誤提示不一定是 “冷冰冰的紅色叉號(hào)”,也可以是 “能安撫情緒的設(shè)計(jì)”。比如谷歌瀏覽器離線時(shí),會(huì)顯示一只小恐龍,點(diǎn)擊空格還能玩小游戲,讓用戶在等網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中不那么煩躁;手機(jī)內(nèi)存不足時(shí),提示文案用 “手機(jī)有點(diǎn)擠啦,清理下空間會(huì)更流暢~”,搭配可愛的內(nèi)存圖標(biāo),比 “內(nèi)存不足,無(wú)法安裝” 更讓人容易接受。

情感化設(shè)計(jì)的核心是 “共情”:不用 “警告式” 的語(yǔ)言,不用刺眼的顏色,而是用柔和的色調(diào)、有趣的插圖、親切的文案,告訴用戶 “沒(méi)關(guān)系,我們一起解決問(wèn)題”。比如某 APP 登錄失敗時(shí),會(huì)顯示 “別急,再試一次~密碼可能是你常用的手機(jī)號(hào)后 6 位哦”,既提示了可能的解決方案,也緩解了用戶的自責(zé)情緒。

很多人覺得 “用戶體驗(yàn)好” 是 “永遠(yuǎn)不出錯(cuò)”,但其實(shí) “允許出錯(cuò),并幫用戶解決錯(cuò)誤” 才是更高階的設(shè)計(jì)。那些在錯(cuò)誤時(shí)刻的小細(xì)節(jié) —— 比如自動(dòng)保存的草稿、清晰的錯(cuò)誤提示、能撤銷的操作 —— 看似微小,卻能讓用戶感受到 “產(chǎn)品在替我著想”。

畢竟,用戶不會(huì)因?yàn)?“一次順利的支付” 記住你的產(chǎn)品,卻會(huì)因?yàn)?“刪錯(cuò)文件后能一鍵恢復(fù)”“填錯(cuò)表單后有明確指引” 而信任你。做好出錯(cuò)時(shí)刻的設(shè)計(jì),不是 “彌補(bǔ)缺陷”,而是在打造 “無(wú)焦慮的產(chǎn)品體驗(yàn)”—— 這才是產(chǎn)品留住用戶的關(guān)鍵。